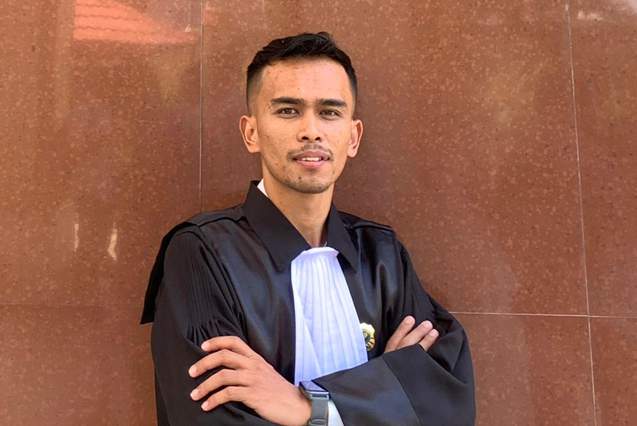

Oleh: Devi Annisa

Ketua Bidang IMMawati DPD IMM Sulawesi Selatan & Ketua Women Care IMM Sulawesi Selatan

Ramadan bukan sekadar bulan ibadah, begitu pun Syawal bukan sekadar momentum silaturrahim, tetapi juga ruang kontemplasi yang mempertemukan manusia dengan esensi dirinya. Bagi perempuan, pengalaman spiritual dalam Ramadan sering kali dipengaruhi oleh realitas sosial yang mereka hadapi. Mereka menjalankan ibadah puasa sembari menavigasi peran domestik dan publik yang melekat dalam keseharian. Dalam perspektif eksistensialisme dan fenomenologi, pengalaman ini tidak sekadar normatif, tetapi bersifat subjektif—dimaknai secara berbeda oleh setiap individu berdasarkan kesadaran diri dan interaksi dengan dunia di sekitarnya.

Dalam banyak tradisi, perempuan sering kali diposisikan sebagai penjaga nilai-nilai spiritual dalam keluarga dan masyarakat. Ramadan menjadi momentum di mana peran ini semakin terlihat, dengan perempuan sering kali menjadi pengatur waktu sahur dan berbuka, penyedia makanan bagi keluarga, serta pengelola keseimbangan antara ibadah dan tanggung jawab sosial lainnya. Peran ini pun berlanjut untuk semakin memantik kebahagiaan di hari raya Idulfitri sampai pada penyempurnaan puasa Ramadan melalui pelaksanaan puasa Syawal.

Namun, di tengah peran ini, muncul pertanyaan mendasar: bagaimana perempuan memaknai spiritualitasnya sendiri? Apakah mereka hanya menjadi fasilitator ibadah bagi orang lain, ataukah mereka juga mengalami transformasi spiritual yang autentik? Inilah yang akan dieksplorasi dalam tulisan ini melalui perspektif eksistensialisme dan fenomenologi.

Subjektivitas Perempuan

Dalam kerangka eksistensialisme, Jean-Paul Sartre menekankan bahwa keberadaan mendahului esensi. Perempuan dalam Ramadan tidak sekadar menjalani ibadah secara mekanis, tetapi mengalami refleksi mendalam tentang identitas dan makna keberadaannya. Puasa bukan hanya ritual, tetapi juga sarana pencarian kebebasan internal—melepaskan diri dari determinasi sosial yang sering kali membentuk peran perempuan dalam ruang spiritual.

Simone de Beauvoir, dalam karyanya The Second Sex, menyebutkan bahwa perempuan sering kali dikonstruksi sebagai “yang lain” dalam sistem sosial patriarki. Dalam konteks Ramadan, hal ini tercermin dalam bagaimana pengalaman ibadah perempuan sering kali ditentukan oleh struktur sosial yang menempatkan mereka dalam ranah domestik. Namun, jika perempuan mampu mendekati pengalaman Ramadan dan beberapa hari di bulan Syawal dengan kesadaran eksistensial, mereka dapat merebut kembali subjektivitasnya, menjadikan ibadah bukan sekadar kewajiban normatif, tetapi juga medium pembebasan dan pencarian makna.

Dari perspektif fenomenologi, Edmund Husserl menyatakan bahwa pengalaman manusia harus dipahami dari sudut pandang kesadarannya sendiri. Perempuan yang menjalani Ramadan membawa pengalaman yang unik: ada yang merasakan puasa sebagai momen pelepasan dari hiruk-pikuk duniawi, ada pula yang merasa terbebani oleh ekspektasi sosial yang mengikatnya dalam peran domestik yang lebih intensif selama bulan suci. Dalam hal ini, fenomenologi membantu kita memahami, bahwa pengalaman perempuan dalam Ramadan bersifat individual dan tidak bisa diseragamkan.

Lebih jauh, Maurice Merleau-Ponty dalam Fenomenologi Tubuh-nya menegaskan bahwa pengalaman manusia selalu berakar dalam tubuh yang dialami. Perempuan, dengan segala kondisi biologis dan sosialnya—misalnya saat menstruasi, hamil, atau menyusui—mengalami Ramadan dengan cara yang khas. Dalam tradisi Islam, ada dispensasi tertentu bagi perempuan dalam kondisi ini, tetapi bagaimana mereka secara personal memaknai pengalaman tersebut? Apakah itu dilihat sebagai ruang istirahat spiritual atau malah keterasingan dari ibadah kolektif? Ini adalah bagian dari subjektivitas perempuan dalam Ramadan—begitu pun beberapa hari di bulan Syawal ketika suami dan anak-anaknya menjalankan puasa Syawal—yang perlu ditafsirkan lebih dalam.

Spiritualitas Perempuan dan Makna Identitas

Spiritualitas perempuan dalam Ramadan sering kali dikaitkan dengan pengorbanan dan pelayanan. Dalam tradisi Islam, perempuan memiliki peran penting dalam menjaga harmoni rumah tangga selama bulan suci, namun bagaimana dengan dimensi personal spiritualitasnya? Apakah perempuan hanya menjadi fasilitator bagi ibadah orang lain, ataukah mereka juga memiliki ruang untuk mengalami pencerahan spiritual?

Dalam konteks ini, kita bisa menarik gagasan dari Martin Heidegger tentang “Otentisitas Eksistensial”. Menurut Heidegger, manusia harus mengambil sikap autentik terhadap keberadaannya, yaitu tidak hanya menjalani hidup berdasarkan ekspektasi sosial, tetapi juga dengan kesadaran penuh akan makna dan tujuan eksistensinya sendiri. Dalam Ramadan, perempuan bisa menemukan ruang otentisitas ini melalui refleksi, ibadah yang dilakukan secara sadar, serta kesadaran akan peran mereka sebagai individu yang memiliki kebebasan menentukan pengalaman spiritualnya. Di sisi lain, dalam konteks sosial, kita juga dapat melihat bagaimana peran perempuan terutama selama bulan Ramadhan berkontribusi pada konstruksi identitasnya.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran gender dalam masyarakat, banyak perempuan mulai menafsirkan kembali peran mereka dalam ritual keagamaan. Beberapa memilih untuk lebih aktif dalam kajian keislaman, berbagi pengalaman spiritual secara kolektif, atau bahkan mengadvokasi tafsir-tafsir yang lebih inklusif terhadap pengalaman perempuan.

Dalam dunia modern, fenomena ini semakin berkembang dengan hadirnya komunitas-komunitas perempuan yang membahas spiritualitas dari sudut pandang yang lebih personal dan reflektif. Misalnya, di beberapa komunitas, perempuan tidak lagi hanya menjadi peserta pasif dalam kajian Ramadan, tetapi juga menjadi penggerak diskusi dan refleksi teologis tentang pengalaman mereka. Ini menunjukkan bahwa subjektivitas perempuan terutama dalam Ramadan terus berkembang, menyesuaikan dengan dinamika sosial dan pemaknaan spiritual yang lebih luas.

Ramadan, bagi perempuan, bukan sekadar bulan ibadah,—begitu pun bulan Syawal yang menjadi ruang kohesivitas keluarga dan sosial secara umum serta penyempurna bulan Ramadan—tetapi juga ruang untuk meresapi makna subjektivitas dan spiritualitas mereka sendiri.Dengan mengadopsi perspektif eksistensialisme dan fenomenologi, kita dapat melihat bahwa pengalaman terutama dalam bulan Ramadhan bagi perempuan tidak bersifat seragam, tetapi kaya akan refleksi dan makna yang personal. Dalam keseimbangan antara spiritualitas dan sosialitas, perempuan dapat menemukan kembali identitas mereka sebagai individu yang utuh dalam perjalanan spiritual Ramadan, bahkan berlanjut ke bulan berikutnya, Syawal.

Lebih jauh, khususnya Ramadan bisa menjadi momentum untuk meredefinisi peran perempuan dalam pengalaman spiritual. Dengan kesadaran eksistensial dan fenomenologis, perempuan dapat melihat Ramadan bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai medium untuk mengalami kebebasan spiritual, refleksi mendalam, dan penyelaman identitas yang lebih otentik. Dalam dunia yang terus berubah, pemaknaan ini akan terus berkembang, membuka ruang baru bagi perempuan untuk mendefinisikan ulang pengalaman keagamaan mereka sesuai dengan subjektivitas dan kesadaran spiritual yang mereka miliki.